活躍した嘗ての会員OBを思う・・・

第1回 梅原龍三郎・第2回 宇治山哲平・第3回 香月 泰男・第4回 小牧源太郎・第5回 須田 剋太

第6回 伊藤 廉・第7回 松田 正平・第8回 川口 軌外・第8回 川口 軌外・第9回 里見勝蔵

第10回 庫田 叕・第11回 宮 芳平・第12回 久保 守・第13回 佐藤 哲三・第14回 国松 登・・・・・・

| 佐藤哲三 SATO Tetsuzou 1910-1954 |

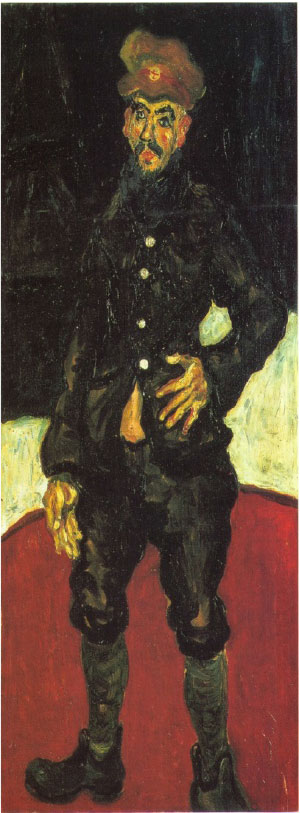

「郵便脚夫宮下君」1931年 第6回国展

新潟県立近代美術館

|

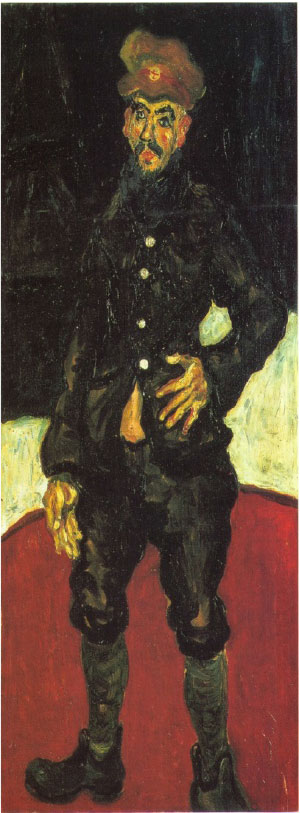

「残雪」1952年 第26回国展

新潟県立近代美術館

|

佐藤 哲三 先生のこと

佐藤哲三先生(1910-1954)は長岡に生まれ、新発田に育ち、蒲原平野に生きた画家です。

佐藤先生は、第3回国展(第7回国画創作協会展第二部)に初出品され、亡くなる年の

第28回展まで出品されました。第29回展では、故佐藤哲三コーナーが設けられ、

21点が展示されました。第5回展では〈赤帽平山氏〉で国画奨学賞、翌第6回展でも

〈郵便脚夫宮下君〉で国画奨学賞を連続受賞され、第7回展では〈大道商人〉でO氏賞

を受賞し、会友に推挙。この年、会友に推挙された作家の中には、久保守、矢橋六郎、

川西英、武者小路実篤らがいました。第18回展で出品はないが会員になられました。

国画会への関わりは、1927年(昭和2)第1回大調和美術展に七点出品したが、すべて落選

した。その結果に納得できず上京し、会場に岸田劉生を訪ねたが不在で、たまたま居合わ

せた梅原龍三郎から「実物について勉強しなさい。この様に頭で考えたものは、ずっと

あとからのことにした方が良いと思う。まづ、身近に実際にある、りんごとか花の様な

ものを、すぐ前において描くのです」と指導を受けた。これが機縁となり以後、梅原の

知遇を得、勧めで国画会に出品するようになりました。

・佐藤哲三の画業/梅原龍三郎 (1930年第1回個展を開催)

若し私に今「大に興味ある青年画家はあるか」と問われたら私は言下に「ある、然し唯一人」

と答へる事が出来る。興味ある青年画家は他にもある。然し興味にも程度がある。哲三君程

断然たる興味を私に持たせる青年は他にない。君は芸術に対する熱情がある。勇気がある。

才がある。そして魅力がある。画と云うものは教えて教へられるものではない。生まれながら

にして美的感情を持つ人がそれを如何に表すかだけの問題である。持って生まれた美感の深浅

とそれを表さんとする欲求の強弱が大体に於いて美術家としての相場をきめるものである。

尤もまだ若い哲三君の場合は未知数である。然し既に大いなる未知数である事は確かである。

哲三君の制作は初めからものになって居る。美術に、芸術になって居る。其処に非常に興味が

ある。今日の同君の作品には習作や勉強画に止まらない一個の芸術としての価値がある。哲三

君は我美術界の拾いものである。然しまだ広く人に価値の解らない質のものである。そして

生きものであるから人が大切に大きく育てる事を心掛けねばくさりもする。周囲が君を元気づ

ける事を必要とするのみである。我国画会はそれをした。可搬の国画会の授賞は前例のない

全会員一致の最高点であった。此度君の郷里で展覧会の催しある事をきき自分はそれが益々

君を元気づけ、又物質的にも君が落ち着いて十分勉強出来る様にする機会になる事を他の誰

場合よりも一層切望して居るものである。

・梅原先生とのはなし/佐藤哲三 (1932年)

山を此頃かかなくなったのは、どうしてか、ときかれたから、「興味なし、自分の生活から

遠い」と云った。「国展会員にはどの位かかったらなれるか」と聞いたら、ぢきだ、と云

った。「ひるめし時」の絵に対して、前よりどうかと聞いたら、前は色だったが、今度は物

をつかもうとしていると思う、と云うた。着物の色、良いと云うた。顔や鼻や手の線、どうか

と言われた。梅原先生、近来の作、裸婦は朱の色、良くあったし、裸婦に、しなやかさがあっ

た。前より感激、少し。プロレタリア味を求めるせいかも知れない。アトリエは立派であった

が、時代の働きを見まいとしている感あり。しかし現代作家の一人者だ。将棋を渋川とさせと

すすめたが、いやだといって、無理に梅原先生とさして勝った。岸田レイ子の画、昨年より進

んでいたが、生活のちがいは打つもの少なし。国展に出していることは、これから進む自分に

は悪いかも知れない。欠点をわかりかねることもあるかも知れない。しかし生活から生むもの

だから、くるいはないと思った。自分たちの生活に対して困ると云ったら、皆そうだと言った

が梅原先生は別だ。娘さんの勉強には感心した。行ってから、かえるまでピアノのひき通しだ

った。これ丈、勉強したら、なにかつもるものあると思った。

作家はすべて自分の仕事を中心に考えて行くべきだと言われた。

・蒲原平野に生きて/佐藤哲三 (1952年)

やうやく蒲原平野のみのりの秋も終わり、暖かな火のほしい季節、私の絵画も温かく人々を

あたためるものであってほしい。この様な可能性をもし私が考える時、致し方なくこの風土

に作画するのではなく、この自分を育ててくれたなつかしい風物を、喜びや悲しみをふくめ

て現しつづけた画家生活の一歩一歩で意味を持ちたいと思う。

みにくい流行と混迷が、すべてをおおいかくそうとしても、蒲原平野は温かい幸福を知り、

秋の豊かな収獲のために生きる希望にふるい立つであろう。私はただそのことのみを現すた

めに励まされてきた。

「佐藤哲三作品集」佐藤哲三作品集刊行会 1956年発行

「佐藤哲三展」図録 佐藤哲三展実行委員会 2004年発行 より引用

|

| |

| 文責 会員 東方達志 |

top of page