第3回 栄光のOB 香月 泰男

第3回 香月 泰男

活躍した嘗ての会員OBを思う・・・

香月 泰男 KAZUKI Yasuo 1911-1974

香月泰男先生の思い出

戦後の昭和23年頃のことでしたが、中学校3年生の私達に美術顧問の教師が「今度、山口県で学生美術展の開催がきまったので絵を描いてこい」と言われ、それぞれ張り切って描いた絵を持ち寄りました。すると「女学校にこの春、香月というシベリヤ帰りの偉い先生が赴任されたので、お前たちの絵を見て戴くことにした」とのこと。香月先生は持ち込まれた作品の全部に眼を通し、その中から5点ほど選ばれ「この絵を描いた生徒達を ちょいと女学校の方へ寄こしなさい」と言われたそうです。

それで、私達5名が 胸をおどらせて女学校の門をくぐることになりました。男子校から女学校へ行けるとは、軍国時代の名残りで気恥ずかしいような、嬉しいような、今から考えると純な時代でした。そんな私達に「ようきた。女学校に来ることは嬉しいことじゃろう。絵を描きたかったら一生懸命描いて、たびたび女学校へやって来い」とユーモアたっぷりに香月先生は言われたものです。それからは目の色を変えて絵を描き、女学校の門をたびたびくぐることになったのです。

その香月先生は、シベリヤ抑留中、夢にまで見た三隅町、妻子のいる三隅町から生涯離れないぞという、強い決意を持っておられました。その決意のもと、三隅町久原のアトリエに、でんと腰を据え、絵描きとして仕事を再開されました。

香月家は後ろに久原山を背負い、前には三隅川が流れており、家のすぐ前にある久原橋は先生の自然対峙のスポットでした。四季を問わず、朝に夕にそこに立たれ自然観察をつづけた結果、無尽蔵とも言える美の発見がありました。「橋から500メートルの範囲があれば俺には一生描いても描き尽くせないモチーフがある」と私たちによく言われました。橋の上での自然対峙が、絶えず美の発見と創造をもたらしたのですが、いかにそれに熱中してしておられたかという話があります。通りがかりの人が「おはようございます」と声をかけられますが、返事もなく、無言であったり、顔も見られず無愛想で「香月と言う男はおかしな奴だ」と思われたりしたそうです。

私自身もそんな場面に何度も出くわしました。先生の肩を叩いて「先生来ましたよと言うと,やっと「おお来たか」と私の顔を見られました。その先生に「毎日毎日同じところばかり見ておられますが、良いモチーフが見つかりますか」と若輩の質問に、先生は「勉強と言うのはのう、自然を良く見ることだ。たった一度だけ見たのではだめだ。毎日毎日、同じ場所を飽くこともなく眺めつづけるのが大切なんだ。そうするうちに今まで見えなかったものが、泉が湧く如く、どんどん見えてくる。そうなったらしめたものだ」と明解を下さいました。

そのあと、アトリエにお邪魔すると、先生はしばしば「今イメージが沸いた」と言って、スケッチブックや画架に向かって絵を描きながら「秀さん、ちょっとそこにある画集でも見ておりなさい」と言われたものの、私は画集そっちのけで、先生の描かれる絵に見惚れていたものです。仕事の妨げになってはいけないので、気を利かせて帰ろうとすると「お前がいるからとて、絵が描けぬことはない。気にするな」と言われ、筆をすすめられました。 その後よく葡萄酒を御馳走になりながらお話しを伺うことが出来ました。

国画会準会員 三隅町立香月美術館館長 坂倉秀典

|

1911 |

10月25日、山口県大津郡三隅町久原に生まれる。 |

|

1931 |

東京美術学校油絵科に入学、藤島武二氏の教室に学ぶ。 |

|

1934 |

「雪降りの山陰風景」国画会に初入選 |

|

1936 |

東京美術学校卒業。北海道倶知安中学校教諭となる。 |

|

1939 |

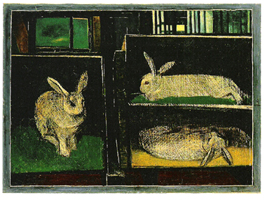

梅原龍三郎、福島繁太郎両氏の知遇を得る。「兎」第三回文展特選 |

|

1943 |

山口西部第四部隊入隊。満州興安北省ハイラル地区第9野戦貨物廠営繕係に配属。 |

|

1945 |

シベリヤ抑留、セーヤ収容所に入る。 |

|

1947 |

シベリヤ鉄道でナホトカへ。引揚線・恵山丸で舞鶴へ。復員。 |

|

1948 |

シベリヤ・シリーズの第一作「雨〈牛〉」と「風」を国画会へ |

|

1958 |

欧州巡回日本現代美術展に近作数点を送る。 |

|

1961 |

東京・日本橋高島屋で「香月泰男展」開催。 |

|

1962 |

国画会退会 |

|

1963 |

「久原山」文部省に収蔵される。 |

|

1967 |

画集「シベリヤ」(求龍堂)発刊。東京・銀座松屋で「香月泰男展ー戦争・虜囚・愛」開催。 |

|

1969 |

新潮文芸振興会 の第一回日本芸術大賞を「シベリヤ・シリーズ」で受賞。 |

|

1970 |

東京藝術大学非常勤講師を委嘱される。 |

|

1971 |

安井賞選考委員を委嘱される。タヒチ島取材旅行 |

|

1972 |

ギリシャ、スペイン、モロッコ、カナリヤ諸島へ取材旅行 |

|

1973 |

タヒチ、ニース、コルシカ、ノルマンディー他、取材旅行 |

|

1974 |

3月8日、心筋梗塞のため自宅で急死。シベリヤ・シリーズ作品、山口県に寄贈。 |

|

2004 |

朝日新聞社、NHKによる「没後30年香月泰男展~<私の>シベリヤ、そして<私の>地球」が全国6ヵ所で巡回、開催される。 |

|

1936 |

自画像東 |

京芸術大学 |

|

1939 |

靴屋 |

香月泰男美術館 |

|

1942 |

水鏡 |

東京国立近代美術館 |

|

1948 |

風 |

東京芸術大学 |

|

1948 |

朝 |

下関市立美術館 |

|

1949 |

昼 |

徳島県立近代美術館 |

|

1949 |

朝 |

香月泰男美術館 |

|

1949 |

枯れた花葉 |

下関市立美術館 |

|

1951 |

夏 |

東京都現代美術館 |

|

1951 |

牡蠣とナイフ |

静岡県立美術館 |

|

1951 |

人と箱 |

徳島県立近代美術館 |

|

1952 |

散 |

愛知県美術館 |

|

1954 |

青年 |

広島市現代美術館 |

|

1958 |

告別 |

東京国立近代美術館 |

|

1960 |

みもざと猫 |

静岡県立美術館 |

|

1961 |

冬田 |

福岡市美術館 |

|

1962 |

開墾地 |

香月泰男美術館 |

|

1963 |

久原山 |

東京国立近代美術館 |

|

1963 |

洗濯帰り |

下関市立美術館 |

|

1965 |

漣 |

北九州市立美術館 |

|

1968 |

芒原 |

三重県立美術館 |

|

1969 |

雪 |

東京国立近代美術館 |

|

1970 |

業火 |

高松市美術館 |

|

1972 |

津和野 |

ひろしま美術館 |

|

1972 |

日本海 |

北九州市立美術館 |

|

1972 |

雲 |

大分市美術館 |

|

1974 |

エトルタ |

下関市立美術館 |

2022/07/07 絵画部・栄光のOB|